「緑川組~MOVE~」

| <<前へ | 次へ>> |

『スピリッツ』vol.36

投稿日時:2011/02/09(水) 16:25

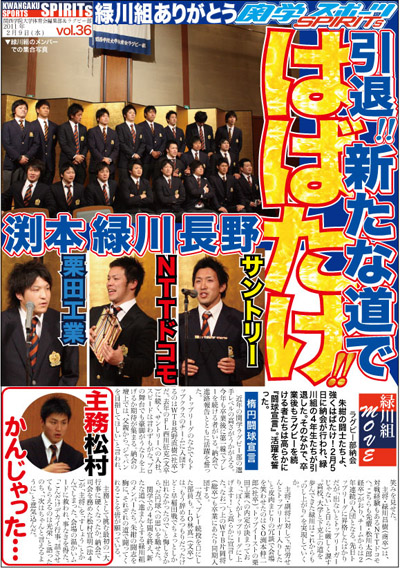

朱紺の闘士たちよ、強くはばたけ!2月5日に納会が行われ、緑川組の4年生たちが引退した。そのなかで、卒業後もラグビーを続ける者たちは高らかに『闘球宣言』。活躍を誓った。

【楕円闘球宣言】

近年の関学ラグビー部の選手レベルの高さがうかがえる。今年も卒業後に第一線でプレーを続ける者がいる。納会で進路報告とともに活躍を誓った。

トップリーグのなかでもトップクラスのチームに入団するのはWTB長野直樹(社卒)だ。去年のFL西川征克(文卒)に続く、サントリーへの入社。スピードは言わずもがな、プロの舞台でも豪脚がうなりを上げるか期待が集まる。納会の壇上では、父親から「ジャパンを目指してほしい」と言われ、笑みを見せた。

主将・緑川昌樹(商卒)は、対戦経験もあるNTTドコモへ。こちらも先輩・松川太郎(経卒)がおり、チームからは2年連続の入団となる。先日トップリーグに昇格したばかりだが「出ないとトップリーガーじゃない」と自らに厳しく課す。高校、大学と下克上の道を歩んできた緑川はこれからも〝のし上がり〟を実現していくか。

主将・副将に対して「苦労せんとトップリーガー入りした」と皮肉まじりの冗談で会場を笑わせたのはSO渕本伸二郎(社卒)。トップイーストの栗田工業への内定が決まっており、「ぼくがトップリーグに上げます!」と高らかに宣言した。なお一つ上のWTB片岡将(総卒)も卒業にあたり同期入団する。

一方で、プレー続投を口にした部員も。LO林真一(文卒)は「もう辞めるつもりだったけど…早稲田戦でちょっとしか出れなかったので」と悔しさから、だ円球への思いを馳せた。

関学での4年間を終え、新たな道へ進まんとする緑川組のメンバーたち。朱紺の闘志を胸に、それぞれの道で闘ってくれることを皆が願っている。■

◆主務・松村 かんじゃった…

主務として挑む最初の一大行事に硬くなったか。納会で司会を務めた松村宜明(法4)が「主将」を「すしょう」とかんでしまった。会場の温かいムードに救われ、事なきを得た。「これだけデカイ行事。話させてもらえるのは光栄」と語ったのち、「次はちゃんと言えるように」と意気込んだ。

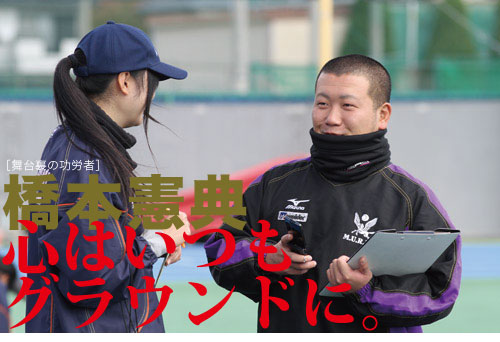

『心はいつもグラウンドに。』

投稿日時:2011/02/06(日) 00:04

幕を閉じた『緑川組』。そのストーリーは、舞台裏で己の役割を果たしていた主務・橋本憲典(商4)の演出なくしてありえなかっただろう。彼が見た、関学ラグビー部の真髄―。

―あれから1ヶ月経った

橋本「これまでやってこれなかった勉強中心の生活。テスト勉強もしつつ、就職活動もしつつ」

―ラグビーのこと考えたりは

橋本「たまに。気晴らしに、今までのゲーム見たりしてるんスけど…。最後の試合は見てない。終わって1ヶ月くらいしか経ってないんスけど、感情がこみ上げてくる」

―最後の試合…早稲田大戦。どんな気持ちで臨んだ?

橋本「夏、あんだけボロ負けして(5-99)…大学選手権という大きな舞台でリベンジするチャンスもらったんかなと。結局、帝京大が優勝したけど、大学一の存在。夏と心境は変わらなかった。日本一にむけて近道はないんで、やるしかない、と」

―試合を振り返って

橋本「正直、いけるんじゃないかと思った。試合中の印象としては、前半我慢してて。あれだけスタート悪い関学が、力出せた。

最終戦になったけど、自分たちの『MOVE』が凝縮された、やりたいことが出来た」

―終わった瞬間は

橋本「トーナメントなんで…。負けたときは引退の実感が無くて。グラウンドに立ってる仲間が涙してるのを見て、これで終わりなんだと実感した」

―早大戦のビデオはいつ見れそう?

橋本「いつか、ふとしたトキに見たいですね」

―ちょうど1年前。ラストイヤーに臨むにあたっては

橋本「チームとしては、去年の先輩たちが果たせなかった目標を果たしたい。

個人的には、同期のマネージャーがいなくて、トレーナーには力強い仲間がいて。正直、下の子らに負担かけてしまうと思ってた。

チームが日本一を目指すうえで、スタッフも日本一にならないといけない。ぼくらは学生主体のなかで、勝っていこうと」

―目指していた〝主務〟像はあった?

橋本「ぼく自身は管理する立場に回って、下の子らに動いてもらって。毎年チームが引き継がれるたびに、ばたばたするんで…これからの関学のスタッフの形を作るために、下の子らを中心に動かして。

小島さん(前年度、主務=文卒=)から電話かかってきて『自分から動いちゃダメ』と言われた。動いてしまうのは、うまく回ってないことなんだと」

―確かに菅平合宿では別グラウンドで行なわれるAチームの試合の方に、副務の松村(宜明=法3=)を帯同させたりしていた。それは狙ってのこと?

橋本「そうですね。あいつもマネージャー1年目なんで、知ってもらう意味でも。上のチームに帯同させたりして、あの子を中心に。主務になったときに、この1年間やってきたことを明確に思い出せるんじゃないかと」

―主務業の大変さを挙げるなら

橋本「選手と遠い距離で仕事するのが多くて。グラウンドにおりたいのはあったけど、仕事に追われてるときとかは行けなくて。寂しかっただけスけど(笑)」

―夏の早大戦など、例年とは異なるマッチメイクが見られた

橋本「最後に早稲田とやったときに、夏にやれたから物差しが置けて。どの程度なのか、って。一回肌を合わせることが出来たんで、目標を明確にしやすかった。夏の時点で強い相手とやれたのは、チームのためになったと」

―春シーズンは結果が奮わなかった

橋本「大丈夫かなって思いしかなくて。関学って強いチームじゃない。ぼくらの代が、かつての関西5位を知っている最後の代。若いメンバー主体のチームで、それを伝えるべきだったと。それが春の反省点。感覚がマヒしてたと思います」

―夏はAチームは1勝も挙げられず。リーグ戦をむかえては、どんな気持ちでいた?

橋本「始まる頃は、青学大に勝ったり。負けたけど経験は積んでたんで、不安は無かった。昇り調子がリーグ戦に」

―そのリーグ戦。早くも近大戦で土をつけられる

橋本「負けましたね…。言い出したらキリが無いんスけど、なめてかかってた部分はあったんじゃないスかね。あそこで負けて、目が覚めたと思います」

―優勝がかかった天理大戦へは

橋本「勝つしかない。それまでのリーグ戦の結果見て強いなと。チャレンジャー精神で」

―悔しくも関西2位に終わった

橋本「1位にはなりたかったスよ。谷間の世代と言われたオレらで関西3連覇を達成したいという夢があったんで、悔しかったスけど…。それで終わったわけじゃなかったんで」

―あらためて、この1年を振り返って

橋本「楽しかったですね。毎年4年生なったら『しんどい』っていうのを実感しつつ。それも全部チームのためにやってこれたことなんで、やり切った感は強いですね」

―いつも見ていて、とくに関学で行う試合中ではインゴールに位置取って声を出す姿が印象的だった

橋本「試合の前後はバタバタしますけど、試合中なら。ゲームに出れないぶん、みんなと近い位置で応援したかった。

プレーしてたのもあって、選手としての気持ちも分かるし。主務だから、どう、ってワケじゃなくて。僕なりに必死に応援してました」

―そもそも主務には

橋本「2年の終わり。ケガもあったんですけど、僕らの代から3年で副務になる、っていうのが決まって。学年でミーティングしてるなかで、別の形でサポートしてもらいたい、と」

―副務として関東遠征に帯同してたこともあった(09年)

橋本「関東出身ってのもあったし、小島さんが実習でいないのもあって」

―スタッフになってからもプレーしたい気持ちは…

橋本「無いって言ったらウソですね。現実的に体が無理だったんで、そのぶん選手の近くで応援したい気持ちはあった。部員にはモチベーション下がった状態で試合には臨んで欲しくいなかったんで、その意味でも」

―引退試合も色々な意味で大変そうだった

橋本「楽しかったんで良かったです。あんときは緊張しました。大学入ってラグビーは数試合しかやってなくて。選手としての気持ちがよみがえって…あわよくば活躍したいと(笑)」

―仕事を振り返って主務としてのやりがいは

橋本「う~ん…いっぱいあるんですよ。遠征が問題なく済んだり、どこどこの大学と試合組めたり…。毎回の行事が終わるたびに、やりがいを感じて。そのぶん充実してました!」

―引退して後輩たちに伝えたいことは

橋本「関学が強くないってことを。謙虚な姿勢でいてほしい。

これから部員が140、50になるかもしれない。みんなが良い意味でも悪い意味でも自由に出来る。それでも中心には関学が好きって気持ちがあると思うんで、一つの方向に向いて。

弱いということを分かったと思うんスよ。春にあれだけの結果で。おごらずに頑張ってほしい」

―自身から見て、この1年は関学というチームにとって

橋本「チームとして一人ずつ成長できたと思う。成長の1年、でしたね。4年生、頑張ってくれたと思います」

―主務というポジションを通して見えたものは

橋本「部員の数は日本一くらい。それだけ切磋琢磨できるのが、関学独特の色。他大学の話を聞いてたら、コーチが方向性を決めたりで…そういう点で、関学って学生主体なんだなと。

今年は『MOVE』で、身体作りもしつつやけど、走り勝つラグビーを目指して。年々、チームの方針を変えても、同じ方向を向いて目標に頑張っていける。

学生主体だからこそ、が関学の良さだと思います!」

ラグビー部において、主務というポジションが確立されてから、その席に就いた2人目の男。期するものがあったか強豪校とのマッチメイクで〝チャレンジスピリット〟を形としてチーム内に灯し、そして自らもグラウンドに立たずとも戦った。

ある日の関学第2フィールドで行なわれた練習試合でのこと。チームがゴールラインに迫れば迫るほど声を上げた。打破できなければ選手同様に唇をかみしめた。橋本憲典という一人のラグビー部員の闘う姿が、そこにはあった。■(取材/構成=朱紺番 坂口功将)

■橋本憲典/商学部4年生/國學院久我山校/2010年度、主務

『スピリッツ』vol.35

投稿日時:2011/02/01(火) 01:14

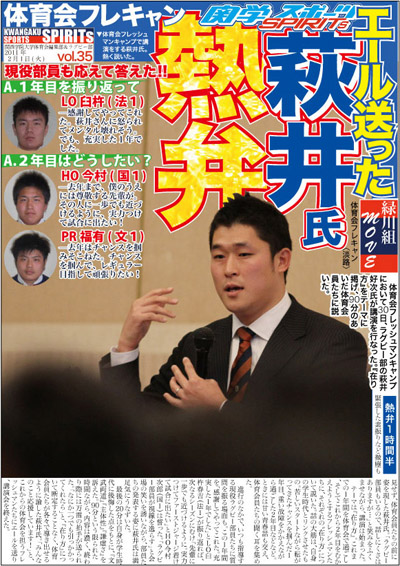

体育会フレッシュマンキャンプにおいて30日、ラグビー部の萩井好次氏が講演を行なった。『在り方』をテーマに掲げ、90分のあいだ体育会員たちに説いた。

緊張した素振りなど微塵も見せず、体育会員たちの前に姿を現した萩井氏。「ラグビー部員もいるので、話しにくさはありますが…」と笑みをふくませながら、講演は始まった。

テーマは『在り方』。これまでの1年間を体育会で過ごし、そしてこれから2年目をむかえようとするフレッシュマンたちに、それぞれの〝在り方〟について説いた。話の大筋は、自身の学生時代とリンクさせたもの。苦しいスタートながら転がってきたチャンスを掴んだ1年目、重い故障をかかえながら過ごした2年目などなど。ときには甘い青春話も交え、体育会員たちの聞く耳を集めた。

進行のなかで、いつも指導する現役ラグビー部員たちに質問を振る場面も。この1年間を「感謝してやってこれた。充実した1年でした」とLO臼杵春吉(法1)が振り返れば、次なるシーズンにむけ「先輩に一歩でも近づけるように。実力つけてファーストジャージ着けて試合に出たい」とHO今村次郎(国1)は誓った。「ラグビー部員が視線を逸らす」と会場の笑いを誘いながら、部員たちの発表する姿に萩井氏は満足気にうなずいた。

最後の20分は自身が学生時代に後悔した点をもとに、『文武両道』『主体性』『謙虚さ』を訴えた。90分という限られた時間ながら、内容は濃く、終わり際には万雷の拍手が送られた。「なにか一つでも引っかかってくれたら」と、『在り方』について断定することなく、体育会員たちが各々で導き出せるように諭した萩井氏。「みんなのこと応援しています!」と、これからの体育会を担うフレッシュマンたちにエールを送り、講演会を終えた。■

(記事/写真=朱紺番 坂口功将)

『稀代の存在。』

投稿日時:2011/01/24(月) 17:41

あれから一ヶ月あまりが経とうとしている。緑川組の戦いが終わり、4回生たちは戦闘服を脱ぎ、その様はまわりの大学生と大差ない。今季トレーナー代表を務めた大崎怜(商4)が引退そして卒業を前に、自身の4年間を振り返る。

―シーズンが終わって1ヶ月ほど経った。どう過ごしている?

大崎「最初は高校ラグビー見に行ってて…いまは鬼のようにヒマです」

―関学ラグビーのことは考えたりした?

大崎「(近くの後輩に目をやりながら)こいつらが、いつ練習始めるか、とかまだ決まってないみたいなんで、どうなるんかなって」

―出身である高等部は素晴らしい成績(全国3位)を挙げた

大崎「嬉しかったし、すごいなと思いました。ひたむきにディフェンスやって、勝ってて。勇気もらえるじゃないすか!全国ベスト4、すごいことやし」

―本題に入ります。務めてきたトレーナー、始まりは…

大崎「大学から。中学からラグビー始めて、高校の頭はプレーヤーしてて…1年生のときにドクターストップが入って。プレーするのは離れました。2、3年生は高等部のマネージャー的なことや、下級生の指導したり、手伝いとか」

―そこから大学でもラグビー部への入部を決めた

大崎「父親が監督をやっていたのもあって、ビデオミーティングみたいなのを月曜日に家でやってたんです。そこで、大学生スゲェな、って。大学生でやることを目標にやってて…ラグビー辞める気もなかったし。

陸(藤原=総4=)と長野(直樹=社4=)ぐらいじゃないっスかね。高校のときに、大学も続けるのを決めてたのは」

―大学に入ってからは

大崎「2こ上に内藤(誠泰=経卒=)さんがいて、内藤さんが大学のスタッフやってるイメージしかなくて。これがしたい!ってのは無かった。いまみたいにトレーナーとマネージャーが分かれてなくて…マネージャーは事務、トレーナーはグラウンド、みたいな。それやったらグラウンドにいようと」

―そうして始まった大学ラグビー生活

大崎「トレーナーが内藤さんしかいなくて、ゲーム前のアップやフィットネスとか…ぼくの相手してくれる人がいなかった。最初の1年間は水を運んだり。ラグビー部に何かしたかって言えば、何もしてない」

―『これがしたい』が芽生えたのは?

大崎「2年生なったくらいに徐々に内藤さんの実技をやらせてもらって…やっと部に触らせてくれるように。同学年への仕事が増えてきて、けどトレーナーとして頼りにされることはなくて…まともにやりたいことを考えだしたのは3年生から。内藤さんの後ろを追っかけて、いなくなったときに困ると。内藤さんと同じことが出来るようになろう!と」

―3年目は

大崎「トレーナーとして、テーピングだったり細かい事務的なことを愛(西嶋=商卒=)さんがやってくれてたんで…。それくらいにレフェリーやって、って話なったんで3年生の春に資格取りにいった。そこから自分の形が」

―ラストイヤーに臨んだ

大崎「不安でシャアなかったスね。チームとしては、いて当たり前な代がいなくなって…これ勝てんのか、ほんまに大丈なんかな、って。

スタッフは僕が上になり、自分の仕事を回すのは出来たけど、愛さんがやってくれてた裏方業をとりあえず聞いて、穴埋めを。有紀ねぇ(伊藤=人3=)と梨絵ちゃん(竹中=人3=)が埋めてくれたんスけど、問題なく」

―4年目の自身の役割は

大崎「トレーナーが『メディカル』と『フィジカル』に分かれて。辰見さんがフィジカルを総括、長瀬さんがメディカルで。体調管理だったりをメディカルに振った。岩尾(佳明=経3=)はトレーニングの勉強をしたいって話で。

となったときに、部員数が増えたのもあって、グラウンド回すことをやらないと回らないと。グラウンドを外から見てる時間より、中にいる時間の方が多かったんで、練習メニュー考えたり、笛吹いたりしました。

トレーナーとしては、フィットネスもウエイトも岩尾が特化したいと言ってたので、そっちはサポートに。僕は下請けで良いと思ってたんスけど、まわりが勝手にやってくれた」

―スタッフもかなり増えた

大崎「増えて…僕は上に2人しかいなくて。増えたものの、次の3回生の子らは何をしたらいいか分かってないんかな…。自分のしたいことをするのが良いんかなって。それで今年はうまく回ったんで」

―岩尾の例しかり、適材適所が

大崎「適材適所に回ってくれただけかもしれないス(笑)」

―先に話にも挙がったレフェリーは3年生の…

大崎「春っスかね、取ったのは。一応、合格通知が(笑)

プレーもしてたし、ある程度知ってたんスけど、ルールもすべてが文章なんですよ。試験は○×と実技で、難しいというか、どうなんやろう、って。実技試験は緊張しましたよ。知らないクラブチーム同士の試合に行って、やった。初めてグラウンドの中に入ってレフェリングするのは緊張しました」

―部内では数少ない学生レフェリーに(当時は玉泉啓太=社卒=も)

大崎「先輩もルールを聞いてくれたり。そのときに、下手に答えられないんで。自分も勉強する意欲が」

―部内マッチで笛吹くことも。緊張する?

大崎「(資格取って)始めての3年の菅平のBチームの試合で、吹いてくれ、って頼まれて。最初はチームのレベルアップのために吹けたらと考えてたんで、いやでした(笑)。結局、レフェリーさんが来てくれたんスけど。

菅平から帰ってきて、コルツの摂南、大産、同志社大の3試合を吹いた。そこから、部内マッチも普通に。慣れ、で」

―秋には部内での実戦形式の練習でレフェリーに就く場面も

大崎「レフェリーがいなかったら、ラグビーは練習出来ないんで」

―レフェリングは大変?

大崎「大変っスね…。試合中に選手たちって熱くなるじゃないスか。そこで自分がミスジャッジしたのが分かってて…突っ込まれたりしたら、気まずいっス(笑)。テンパっちゃったりも。

他の試合で、部員たちがジャッジに文句言ってても、レフェリーさんの肩持つようになりました。『大変やねんで』って」

―学生レフェリーの存在は、もう部にいなくなる

大崎「萩井さん(HC)にも言われたんスけど、たぶんレフェリーの面でも。ぼくらが20人台の最後の代で…あの人数やと練習が回らない。今年もグランドのなかで2面使ってAD(実戦形式の練習)します、となったときに下のチームの4回生がレフェリーやったりすることもあった。(レフェリーが)いないと回らない。

そろそろアメリカン(フットボール部)とか上手いことやっている部活を倣って。トレーナーの仕事じゃないと思う。学生コーチであったり、レフェリーだったりがいても、それにこしたことはないと思う。フルタイムのコーチがいないぶん、そこは自分たちでやらないといけない」

―辰見さんや内藤さんから始まり、いまやスタッフも役割が定まり、自身は時代の狭間にいた気がする

大崎「狭間で、何をしたらいいか分からなかったぶん、何をしても何も言われなかった。内藤さんの仕事を引き継いでから、やりたいことが出来た。3、4年目はやらせてもらえたかなと」

―これから後を担う後輩たちへ残したいメッセージがあれば

大崎「次の4年生は心配してない。僕よりトレーナーに向いてるし、しっかりしている。うまいことやってくれると思います。

下級生は、けっこう不安です。選手の上に立つわけじゃないスけど、信頼されてナンボの仕事。いまは何をやったらエエか分からないってのがあるから、この時期に、あいつらが頑張るかで春にシーズンが始まったときに、スタッフの出来が変わってくる。自分に責任がある、っていうのを思うだけじゃなくて形にしてほしいと。2年生は、今年1年間でラグビー部に慣れたと思うんで、トレーナーとして勉強を学んで、苦しんでくれ、と(笑)」

―最後に、あらためて大学4年間を振り返って

大崎「楽しかったし、この生活じゃなくなるのは寂しい。高校3年間で、花園に行けず、狭間の世代と言われた学年。大学もバラオさん(小原正=社卒=)たちの代に隠れて、『大丈夫なんか』と言われてスタートしたし。上を目指たところで、勝てなかった。一番上の成果を挙げられなかったのは、正直悔しい。来年に、つないでくれたらと思います」

―OBとして応援にまわる

大崎「仕事が東京っぽいんで。いつの日か帰ってこれたら。中、高、大が勝ってくれたら文句ない!と。」

楕円球への思いから、プレーはせずとも、何らかの形でこれまでラグビーに携わってきた大崎。スタッフとして、トレーナーとして献身的にチームを支え、一方でレフェリーとして部のレベルアップに貢献した。そのポジションに就く者が今後現れるかは定かではない。おそらく彼しか出来なかったことだから。

それでもこの先、いま以上にスタッフも役割が細分化され専門的になっていくなかで、大崎の存在は一つの道しるべになると思える。■(取材/構成=朱紺番 坂口功将)

■大崎怜/商学部4年生/関西学院高等部/トレーナー代表

『THIS IS MOVE.』

投稿日時:2011/01/10(月) 01:58

戦いは幕を閉じた。関東対抗戦王者という、かつてない強敵を相手に挑み、そして散った。だが、そのラストゲームは『完敗』という単純な表現を用いるには惜しい、どこか惹きつけるものがあった。

大学選手権の出場校が出揃い、トーナメントの抽選が行なわれる前から、その席は決まっていた。『関東大学対抗戦1位』と『関西大学Aリーグ2位』にはシード権が与えられていたのだ。互いが勝ち進めば2回戦で交わる。組み合わせが決まった当初から主将・緑川昌樹(商4)は目を輝かせていた。その対戦を喜ぶかのように。

「やりたいよ!そりゃあ。そのためには福岡(大)に勝たないと」

同じブロックに名乗られた両校は、果たしてそれぞれの一回戦の相手を下し、ぶつかることとなった。

緑川組が8強で対峙した相手、それは『関東大学対抗戦王者』早稲田大だった。

チームにとってはリベンジの場でもあった。公式戦では4年前の大学選手権で戦い(7-85)、それ以降は対戦なし。今年、念願かなって夏の菅平合宿で練習試合が実現した。だが、そこでは次元の違うラグビーを見せつけられ、同時に自分たちの現状をただ嘆く結果に終わった(5-99)。

だからこそ、再戦は願ったりだった。先の言葉のように緑川自身も対戦を望んでいたし、シーズンが深まるにつれ成長したチームをもう一度ぶつけてみたい―。むろん全国の頂を目指す以上、避けては通れない道でもある。選手権を前に『リベンジ』の気持ちは高まり、それゆえに初戦の福大戦も気合いがのって戦うことが出来た。

けれども世間は、朱紺のジャージなぞ、どこ吹く風。なにせ相手は対抗戦を劇的に制した、アカクロだ。かたやリーグ戦で2敗し、関西で抜き出ていた天理大には太刀打ち出来ずに終わった『関西大学Aリーグ2位』。夏の結果もある。下馬評は、言うまでもなかった。試合をむかえ、「ワセダが、どれだけ圧倒するか」という少なからずの視線は、グラウンドへ注がれていたはずだ。

12月26日、瑞穂ラグビー場。そのムードはより濃くなった。第1試合は関西王者・天理大と関東リーグ戦王者・東海大のカード。そこでは天理大がノートライで敗北を喫する結果に。それだけに、『ワセダ圧倒』の空気がスタンドに漂っていた。

関学―早大、そこにある明らかな実力差に誰もがうなずく。緑川も「強いんちゃうんかな」と前置きしたうえで、闘志をたぎらせた。「やってみな分からんね!絶対、気持ちやと思う。気持ちでどれだけやれるか」。

名前負けは避けたいということ? そう問うと主将は「そうそう」と、うなずいた。

Kwangaku sports

かくして始まった大学選手権2回戦。早大のキックオフで戦いの火ぶたは切られた。開始早々、関学は陣地を奪い敵陣でプレーを展開する。だが7分に早大がボールを奪うやいなや、攻撃の鐘が鳴った。展開ラグビーで関学陣に攻め込んでくる。早大のペナルティで難を逃れるも、攻撃の手がゆるまることはない。緑川がはじかれるシーンもあった。そこはターンオーバーに成功し、ピンチを脱したが。しかし前半14分、ハーフラインから早大がボールをつなぎ最後はBKで人数を余らせての、先制トライを易々と奪う。流れるような得点シーンを目にし、これから早大が圧倒する姿を浮かべる。相手のノックオンなどのペナルティもあって、追加点は許さないが、その後もスピードで勝る早大オフェンスが関学ディフェンスを翻弄した。

が、前半20分、スタンドの空気が一変する。好位置でマイボールラインアウトを獲得すると、すぐにモールを形成しインゴールへ。そこから緑川が抜け出す。今年を象徴する得点パターンで同点にしたのだ。まずは前半20分を終えたところで、7-7というロースコアでの同点。いつも立ち上がりの悪さが目立つ関学が、である。早大もミスや反則でチャンスを自らつぶしている。『ワセダ圧倒』への期待から、『カンガク粘る』という驚きまじりの空気が客席に漂う。そして、ここから次第に、そのムードは加速していくことになる。

その直後のプレーではWTB長野直樹(社4)がプレッシャーを与え、相手のミスを誘発する。25分、相手BKが関学ディフェンスを完全に抜き去ってゴールエリアへ向かうが、追いついたWTB松野尾允(社4)が捨て身のタックルで止める。続く27分には個人技で突破を許し、ゴールライン直前まで走られるも、サイドラインを割っていたという判定が下る。早大は悠々と攻撃を展開している、それはまぎれもない事実。それでも、だ。関学がゴールを割らせていない事実もまた然り。実力差のあるチーム同士の対戦がこうした展開になると、えてして匂ってくるものである。『ジャイアントキリング=番狂わせ』の予感が。

紙一重の場面もあった。早大が追加点を奪い、むかえた前半32分。相手BK陣が外へ展開し、またしても独走を許す形に。詰め寄る朱紺ジャージの頭を越すパントキックのボールはインゴールへ転がる。双方のジャージがボールを競り合う。一瞬だけ触った早大にダウンボールが認められ、トライを告げるホイッスルが鳴った。関学にとっては悔しい、ギリギリのプレーで喫した失点だった。

Kwangaku sports

やがて前半終わって7-24。大方の予想は覆り、『カンガク善戦』の様相を呈することに。両チームの応援席がそれぞれの勝利を願うのは当然だが、それ以外の、訪れた観客たちも予想以上のゲーム内容に釘づけになっていた。その会場のムードを作り上げていたのは、朱紺の闘士たち。

上昇するボルテージ。後半開始早々、長野がタックルを決め、相手のノックオンを誘う。攻撃に転じては、ドライビングモールで猛進。ゴールライン直前でFW陣が粘り、最後はナンバー8小原渉(人3)が飛び出してトライを決める。関学スタンドの部員たちは〝いつもの〟喝采コールを響かせた。直後、早大が個人技を見せトライを奪い、こうして後半は点の取り合いで始まった。そこからは互いに持ち味を出して競り合う。早大が展開力で攻め、対する関学はモールで前進する。このときスコアは12-31。ともに細かなミスで得点機を逃し、このまま停滞するが、ボールは行き交っている。

このゲーム展開を前に、席を立つ観客は数えるほどしかいない。後ろにいた観客の一人は、こうつぶやいた。

「点差はある。けど、帰ろうとは思えない試合」

ゆうに3トライの差がある。プレーレベルを見ても、実力差は明らか。だが、観る者を惹きつけてやまない。早大の選手が見せる超絶な個人技に感嘆の声が上がり、はたまた関学がチャンスを逃すとスタンド全体からはため息がこぼれた。

そうして時計の針が進み、試合開始から60分ほど。ジャイアントキリングの予感をわずかながらも漂わせていた『カンガク善戦』劇は、ここで幕を閉じることとなる。後半20分を境に、朱紺のジャージの動きがにぶくなる。易々と突破される場面が見られるようになり、追加点を重ねられる。関学の足が止まるころに、まだ走れると言わんばかりの波状攻撃が関学陣で繰り広げられた。

試合時間も残り10分、スタンドでは席を立つ観客の姿が多く見られるようになった。

そこからは一方的にアカクロのジャージがボールを動かし、次々とゴールを割る。やがてノーサイドの笛が鳴り響き、12-62で試合は終わりを告げた。

終わってみれば『ワセダ圧倒』のスコアで、実力どおりであった。運も味方し関学に好機は訪れたが、それをものに出来なかったというのは、それだけの実力であったということ。

Kwangaku sports

緑川組の戦いは幕を閉じた。またしても大学トップの力を見せつけられる結果に終わった。敗北への悔しさ、シーズンが終わったことへの寂しさから、涙がほおをつたう。けれども選手たちの表情の奥には、どこか晴れやかなものがあった。

ひとつ確信できることがある。敗北感に変わりはない。しかし、達成感に満ちていた、と。

思い出してみる。数ヶ月前の対戦では、成す術なく終わった。モールでは結局ゴールを割ることが出来なかった。攻め込まれては、そのままトライを奪われた。ブレイクダウンでは、まったく手が出なかった。勝利なぞ、微塵も見えなかった。

それが、である。FWで得点を決めた。ブレイクダウン・ターンオーバーも幾度と獲った。懸命にタックルにいき、ミスを誘うほどのプレッシャーを与えた。大物食いの予感も匂わせた。

これを成長と言わずして、何と言おうか。強敵を相手に臆することなく、自分たちの力を出すことができ、何よりひたむきにプレーをした。だから選手たちは、あのような表情を見せたのだ。

緑川組にとってのラストゲーム。そこで見せたのは、まさに目指し続けた『MOVE』ラグビー。期待感そして充実感―あのとき瑞穂にいた観客の心を動かしたことが、その確かな証である。■

Kwangaku sports

(記事=朱紺番 坂口功将)

| «前へ | 次へ» |

ブログ最新記事

- 『激情。』最終回 (08/14 22:12)

- 『激情。』第3回 (08/11 13:57)

- 『激情。』第2回 (06/12 23:42)

- 『激情。』第1回 (05/22 22:20)

- 『ネクストステージ。』『あの作戦が誕生した瞬間。』 (03/18 02:13)

- 『スピリッツ』vol.36 (02/09 16:25)

- 『心はいつもグラウンドに。』 (02/06 00:04)

- 『スピリッツ』vol.35 (02/01 01:14)

- 『稀代の存在。』 (01/24 17:41)

- 『THIS IS MOVE.』 (01/10 01:58)

- 『スピリッツ』vol.34 (12/30 10:08)

- 『スピリッツ』vol.33 (12/26 03:00)

- 『スピリッツ』vol.32(裏面) (12/23 00:32)

- 『スピリッツ』vol.32 (12/22 21:42)

- 『スピリッツ』vol.31 (12/14 17:30)

- 『7分11秒の抗い』 (12/12 02:40)

- 『スピリッツ』vol.30(裏面) (12/09 10:23)

- 『スピリッツ』vol.30 (12/08 01:19)

- 『スピリッツ』vol.29 (12/03 16:50)

- 『3 TIMES SHOWDOWN』特集 (12/02 13:21)

ログイン

ログイン